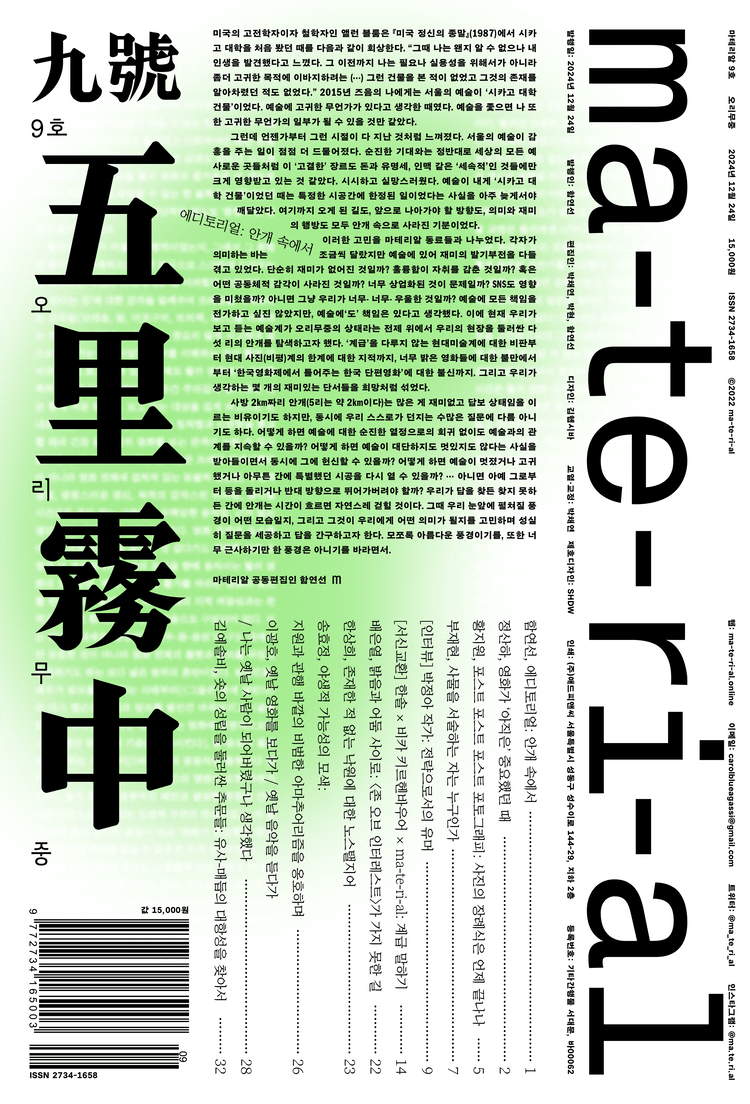

함연선, 마테리알 9호 - 오리무중, 2024

— 독서

마테리알 8호: 우리의 미래를 배송받고 반 년 만에 읽었다고 한탄한 바 있으나 이번 9호는 석 달 만에 읽는 기염을 토할 수 있었다. 읽으면 금방 읽는데 왠지 짱박아놓게 되는 읽을거리 1위

읽기는 쉬워졌는데 밀도는 줄어든 인상이고 아는 필자도 없지만 그래도 재미있게 읽었다. <박정아: 전략으로서의 유머>, <한솔 x 비카 키르헨바우어 x ma-te-ri-al: 계급 말하기>가 하이라이트였다. 박정아의 인터뷰는 ‘정치적인 작품을 만들겠다’고 포고하는 에너지가 좋았다. 공감도 많이 됐고. <5분 안에 무빙이미지 만들기> 한솔과 비카의 인터뷰는 말 그대로 계급에 대한 이야기라 재미있게 읽었다. 가난해도 예술을 할 수 있고 심지어 성공할 수도 있다. 그러나 그렇게 되었을 때 영원히 이너 서클에 속하지 못하고 영원히 주변을 맴돌아야 하는 그런 사정에 대해서.

<포스트 포스트 포스트 포토그래피: 사진의 장례식은 언제 끝나나>는 사진계와 사진비평의 동향을 짐작할 수 있는 주변정보를 제공한다는 점에서 좋았다. <사물을 서술하는 자는 누구인가>는 비인간 담론이 - 사물에게 그들의 주체성을 주는 일이 - 어떻게 가능하냐에 대한 해답으로 공예를 제시했는데 설득력있기는 하나 다소 뜬금없다는 생각이 없지는 않았다. 「밝음과 어둠 사이로: 〈존 오브 인터레스트〉가 가지 못한 길」는 뭘 말하고 싶은지 모르겠다. 〈존 오브 인터레스트〉가 영화 공부하는 학생들에게 공격받았던 다양한 방식 중 하나였던 것처럼 보인다. 이 영화가 그냥 싫은 것이 아닌가 싶기도 하고… 한상희의 「존재한 적 없는 낙원에 대한 노스탤지어」는 키네토그래프와 시네마토그래프, 보드빌 극장과 바그너식 극장을 대조하며 영화관의 시대가 끝나는 것을 아쉬워하지 않아도 좋다고 쓴다. 맞는 말이지만 포도가 시다고 하는 것과 뭐가 다른가 싶다. 극장이 다 망한 뒤에 이런 얘기 해야 무슨 소용인가? 송효정의 「야생적 가능성의 모색: 지원과 관행 바깥의 비범한 아마추어리즘을 옹호하며」는 잘 쓰인 기사다. 사람들은 돈 못 버는 야구팀이나, 인디 음악, 독립 영화에 대해 ‘자생력이 없다’는 점을 비판하기 좋아하는데 사실 그 자생이라는 것은 자본이 득세할수록 어려워지는 것이고 자생하지 못하는 주체의 잘못이랄 것이 있을까? 싶은 생각도 든다. 그렇게 세상은 재미없어진다. 난 재미없다.

영화에 대해 우리는 어디서 만나서 누구와 이야기할까. 규모를 키워온 대형 영화제의 화려한 페스티벌 스팟이 늘어났을지언정 정작 영화인들의 만남과 교류의 장소는 협소해졌다. (…) 각자 멀티플렉스 상영관을 드나들고 백화점 식품관에서 식사하며 스타벅스에 앉아 커피를 홀짝인다. (…) 동료가 없고 네트워크가 없으니 모여든 젊은 에너지는 무기력하게 산포된다.

영화 뿐 아니고 모든 면에서 요즘 하는 생각이다. 사람들이 만나지 못하게 하는 강한 힘의 작용을 나도 느낀다. 해법이 난처하다.

「옛날 영화를 보다가 / 옛날 음악을 듣다가 / 나는 옛날 사람이 되어버렸구나 생각했다」 이 건 페이지가 좀 아까웠다.